大阪市都島区にある土井工務店代表の土井(@takeshidoi73)です。

住宅と店舗に特化してリフォーム/リノベーション専門店を経営しております。

前回、和室の洋室化の下地を作るためのリフォーム工事を行いました。

築40年越えの大阪府の堺市にある昭和時代に建てられた古いマンションということで、部屋の内装はボロボロで特に床は床なりが大きかったので、下地から修繕をするために廊下もリフォームをしました。

さて、今回の記事はそのお家のマンションなのに床鳴りする廊下を解体して、新しく下地をやり直した廊下の床のリフォーム工事になります。

また、床は基本的に根太と呼ばれる木材の上にコンパネという木の合板を貼って、上からフローリングやCFで仕上げることが一般的には多いのはご存知ですか?

ちなみに床なりというのは、歩くたびに“ギーギー”と床から聞こえたりすることです。先に結論から言うと、床なりの原因の多くは、下記のパターンが多い。

- 床のコンパネの下の根太が弱っている

- コンパネと根太の間に隙間がある

- 根太の間隔があきすぎて重さに耐えきれない

- 使っている木材が悪い

- シロアリに木材を食べられている

今回の床リフォーム工事はマンションの一階の工事なので、床の高さを玄関の框より高くして、その床下の中に水道の水やお湯の配管を通すスペースも必要です。

ちなみにマンションの多くは床の下に水道の水やお湯の配管がある場合が多いのはご存知でしたか?

また、解体する場合は、床の下に配管を通すために高さを出す必要があるので、床の下地を土台から作りなおす必要があるパターンが多いんですね。

では、実際にリフォーム工事をした内容についてお話をしましょう!

築40年超マンションの廊下を解体

マンションの床が床なりすると言うのは珍しいことなのですが、今回のリフォーム工事は築40年越えの古いマンションで1階なので何があるかわかりません。

実際に解体してみた写真がこれですが、大引きの代わりになるような台や楔のような下地がない状態で根太と呼ばれる木材を下地に使っていました。

わかりやすく言うと、端っこだけ、木材を釘で留めて宙に浮いているような状態ですw

やはり昔のマンションというのはいい加減な手抜き工事が見つかりますし、この下地は長持ちする下地では無いなと素直に感じました。

ちなみにこの解体の指示をしたのは僕の師匠ですw

本当は元請の不動産屋さんは上からコンパネでも貼ったらどうかな?小口は見切りで行こう!と言っていましたが、師匠は“無駄な段差ができるから買主さんが住みにくい”と一喝して解体が決まりましたw

さすが師匠です、僕も見習わないと。

費用の関係はもちろんありますが、この家を買ったお客さんが住んでどうか?住みやすいか?と考えている人は職人さんの中でも珍しく、お金さえ貰えば良いという工事が増えてきています。

そんな中、入居するお客様のことを考えて、気遣いができる師匠がいて本当に僕は恵まれているなと感じました。

現場の人間として既存の下地を見た感想

正直言って、下地をしてコンパネを上から貼ればわからないから何をしてもいい、といった感じの工事の痕跡がみられました。

リフォームだけでなく、大工の仕事によってお家は何十年も活躍するような家になるので、こういう手抜き工事を見ると、僕たちリフォーム工事の業者が手を抜くことは当たり前なのか?と感じることがあります。

僕の師匠がよくいうことが、ここまで丁寧にやってこそ仕事だと僕に指導することが多々あります。

改めて、お客さんの未来まで想定したリフォーム工事ができる現場の人間でありたい。

そんなことを考える自分がいます。

本当に良いものをお客さんのために作るのが職人、そしてそれを分かりやすく表現して伝えるのが営業。

僕はそれが物作りでは無いかな?と思っています。

マンションの床下地をリフォーム

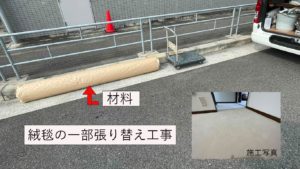

実際に床解体後、下地をやり直して廊下をリフォームしました。

1階の床には束の代わりに木材で土台を作る箇所、下地の木材にネコ呼ばれる技法を使って補強する場所と、土台をコンクリートビスと根太ボンドで止めるといった工夫をして、下地をしています。

またコンクリートの床にはコンクリートビスと根太ボンドで束の代わりの木を固定しているので、基本的にびくともしないでしょう。

見えない部分なので手を抜こうと思えば抜けますが、見えないところまで小さなところまで気を配って工事をする。

それが仕事だと僕は思っています。

そして、最後にこの下地の上にコンパネを打って床の下地は完成です。

仕上げはC F(クッションフロア)で仕上げるようなので、ここで大工たちの出番は終了です。

余談ですが、師匠は小口が気になるらしく自分で造作して玄関のカマチ部分を作り、敷居も高さを揃えるために造作してから、最後に塗装するような人です。

細かい部分まで気を回されるので、本当にこのマンションを買った人のために、考えてリフォーム工事をする大工さんなんだなと感じました。

マンションに多いリフォームは和室の洋室化

今回は大阪府堺市の築40年越えの古いマンションのリフォーム工事ですが、最近多いのが和室の洋室化がとても増えたような気がします。

個人的には和室は好きなのですが、畳を撤去して下地をやり直して、仕上げにCFかフローリングを張るお客さんが本当に増えていますね!

ちなみにこのマンションは和室を洋室化しました。

その時の記事がこれです。

昔のながらの畳なので、運ぶのが重かったのと、昔ながらの大工とリフォーム工事をした現場なので非常に面白い記事ではないかな?と思います。

余談ですが、僕の師匠はめちゃくちゃビスを打たせるので、やはり王手の下請けで仕事をしてきた人は違うなと感じました。

某王手ハウスメーカーの〇〇スイハウスなどは、ビスの間隔も150mmほどしか間隔をあけていけないことを守るためにわざわざスケールで測るほど厳しいようです。

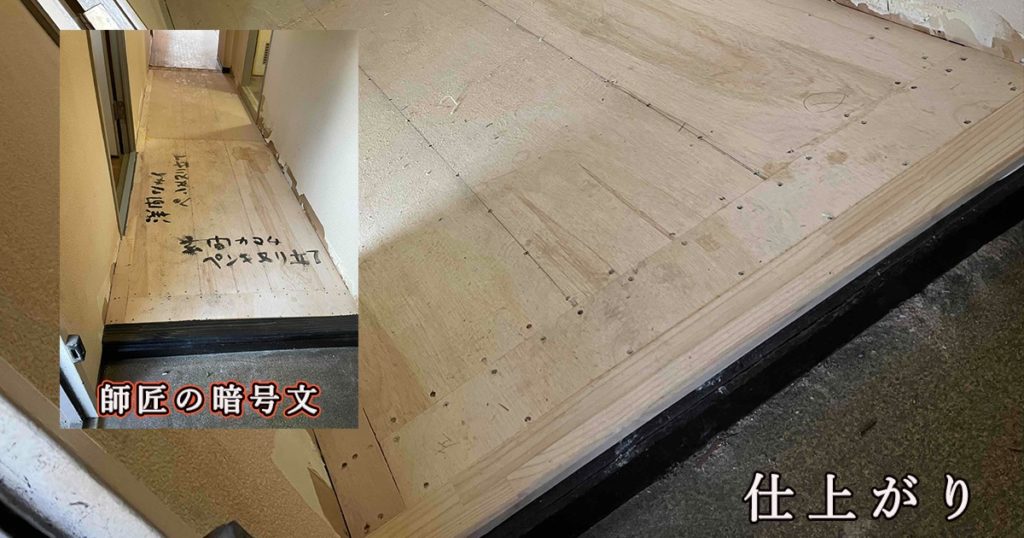

マンションの廊下の仕上がり

マンションの廊下の仕上がりがこれです。

師匠が塗装したので自分他の業者さんが汚したり、踏まないように描いたメモ書きがあります。

まるで暗号文です。

ちなみにこの上に仕上げ材でCF(クッションフロア)を貼るので、師匠の暗号文もちゃんと隠れます。

皆さんいかがでしたでしょうか?廊下を張り替えるとなるとなかなかイメージが湧きませんが、古い建物はよく床なりがします。

特におじいちゃん、おばあちゃんの家とかでたまに聞こえませんかね?

皆様が少しでも素敵な時間をお家で過ごせるよう願っております。

質問や相談等があれば、記事を読んでくれた方に費用等はいただいておりませんので、気軽にご連絡ください。それでは時間を大切に良い一日を。

土井工務店 代表 土井健史