大阪市都島区にある土井工務店代表の土井(@takeshidoi73)です。

住宅と店舗に特化してリフォーム/リノベーション専門店を経営しております。

床が傾いていて気持ち悪い、これはリフォームしたら直るんですか?といった質問をよく受けます。

結論から言うと、床の傾きを水平にするリフォームをする方法は2つ方法があります。

- 実際は傾いているが、表面上をリフォームで床を直す方法

- 根本的な部分からジャッキアップして直す方法

基本的にこの2点で、場合によってはジャッキアップで家の傾きを直す人もいますが、費用は高いです。

また、東日本大震災の時には傾いている家が多かったため、悪質な訪問販売によって家の傾きを直すためにジャッキアップする家が多かったんですね。

日本は地震大国といったことから、僕たちが知らない間に地盤沈下が起こってる場合もあり、沼地や田んぼを埋めて建てた家などは地盤が緩いため傾きやすい傾向にもあります。

また、液状化現象によって地盤が沈下することもあり、東日本大震災では液状化現象の他に余震などで再液状化現象が起こっていました。

他にも家の経年劣化による下地材の損耗、シロアリに柱を食われた、湿気によるカビや雨漏れが原因で傾く場合もあります。

ちなみに個人的にはジャッキアップという方法は高さを強引に持ち上げるだけで費用も高く、丁寧に工事をしてくれる業者以外は専門性も高いため、訪問販売の必殺技という場合が多く正しい本職の業者が少ないため、正しい修繕することが難しいというのが現実です。

そのため、職人目線で言うと根本的にジャッキアップをして直すことは費用があまりにも高額になる可能性が高いので、その点も踏まえて実際に”家の傾きを直す工事”とは、どのような工事内容なのか説明しましょう。

床の傾きを直す方法その1

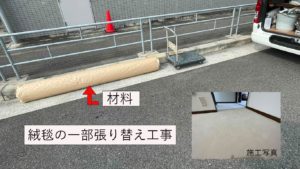

床の傾きを直すのに費用が抑えられ、よく行われる施工の一つで何種類かパターンがあります。

- 既存の床に上から増し張りを行い、水平を取りながら床の凹んでいる部分の厚みを上げる

- 上のコンパネ(合板)をめくって間にパッキンを入れてコンパネを貼り直してCFやフローリングで修繕する方法

既存の床に上から行く場合はかなり費用は抑えられますが、大きく床が傾いている場合の際は使える。

床の傾きが大きくない場合は、基本的に化粧面(CF/フローリング)とコンパネやベニヤなどの木材までめくって工事することが多いです。

また、あくまでもこのパターンは経年劣化で束や大引き・根太が傷んでいないといったことが条件なので、床下をチェックして判断することが大切になります。

ですが、僕たちのような工事を専門で行なっている職人目線で言うと、パッキンを挟んで直すような工事は手抜き工事に近いので、最低でも既存の床を解体し、根太(45×45)の木材を下地からやり直し、新たに水平を出して仕上げると言うのが正しいリフォーム工事です。

個人的には後者の方が長い目でみると、下地が何重にもならないので次に工事する際にゴミ処分費用が減ったり、解体費用が抑えられる分、後期が短くなるのでお客様の負担も楽に済みます。

どちらにするにしてもリフォーム工事の費用面や後何年お家に住むか?といった点で相談しましょう。

床の傾きを直す方法その2

一番下の石が束石、次に束がり、赤線で囲っている部分が大引きです。

木材で一番下の部分になるところですね。この部分を水平にすることで、上に根太という木材をかけていき、床を水平にやり直します。

仕上げは上にコンパネ(構造用合板)12mmまたは24mmを個人的には推奨していますが、業者によっては以前とあるお家では細い根太の上に9mmのコンパネを貼っており、さらに痩せて6mmの厚みになっていました。

案の定、10年も経たないうちに床が凹んでしまったお家になっていましたので、こういう工事は本当に許せないですね。

何故?そのような手抜き工事をするのか?というと、費用削減をしている、そもそも工事単価が安すぎるの2つだと考えられます。

このお家の場合は、新築時の施工不良、つまり手抜き工事で設計もしておきながら職人または業者が材料代をケチったのと、職人の腕が悪いといった最悪のパターンでした。

この僕が工事をさせていただいお家は床の下に断熱材があって、その下にベニヤを貼るといった訳のわからない施工方法をしていました。

床下にさらにベニヤを貼ってしまうと、床の上からの暖気と床下の寒気が床内で逃場を失ってしまい、床下から湿気が発生しており、結果的に床が凹んでしまったという訳です。

実際に土からも少なくとも湿気は上がってきます。

また、その下の束石はなくコンクリートのブロックを使用した悪質なものとなっていました。

同時にこのお家はベタ基礎ではないため湿気もあります。

この大阪にあるお家は一軒家の40代女性と20代の息子さんの二人暮らし、一見立派な一軒家だっだので、どうにかしてあげたいと思いましたが、60坪近い古い家でこの状態まで放置されていたと言うこともあり、床のリフォーム費用は高くつきました。

皆さんも床の工事というのは簡単ではない、という認識だけは持っていてください

ジャッキアップに失敗して床が凹んでいる家

あくまでもこれは下手くそなジャッキアップ工事というか、DIYレベルです。

どちらかというと手抜き工事と言ってもおかしくないジャッキアップなので、初めてみた時は焦りました。

- 硬質ウレタン注入工法

- グラウト注入工法

- 土台上げ工法

- 耐圧版工法

- 鋼管圧入工法

地盤沈下のための工法は様々な工法がありますが、どれも100万以上から600万、大きい傾き家では1000万ほどかかり、工期も2週間以上かかるものばかりで果たして正解かと言われたら、お家に住んでいる人次第です。

僕は上記よりも下地の大引きから直す方がお客さんにとって費用面も良いと思っているので、ジャッキアップの工事を推奨しません。

まあ、傾き5cmなどを600万円の費用が必要と言って、訪問販売でお客さんを言いくるめた悪質な訪問販売としか個人的には思えないので、僕に傾きの相談でジャッキアップを言う場合は、本当に傾きまくっている家以外はやめておいた方がいいと個人的には思います。

家の床の傾きを直すにはどちらの施工方法・費用面が良いのか?

6畳の部屋でも状況によっては費用が高くつきます。

概算で使える既存の木材や束石があったと想定した場合で起算します。

大引きから下地をやり直す方法の費用 最低48万円〜

床下地にパッキンを入れ、傾いている部分に上から増し張りして床の高さを上げる方法(推奨しない)の費用 最低35万円以上〜

ちなみにこれはある程度、既存のものを使えるといった状況を想定して計算していますが、全て改修工事するといった場合はもっと費用がかかります。

工事内容・材料例

- 大引き

- 根太

- 構造用合板

- 束石

- 束

- ビス

- 補強の金具

- パッキン用の木材

- CF/フローリング/畳/タイル

- 廃材処分費

- 運搬・交通費

- 養生費

- 諸経費

- 現場管理費

- 人件費

どうでしょう?具体的に必要なお金を書いてみました。

おそらく40万円以上は最低でも材料と工事費として必要なのがわかりますかね?

ちなみに工期は推定になりますが、二人で工事したと推定しましょう。

1日目 荷物搬入・養生・解体

2–3日目 下地造作・高さ調整

4日目 合板貼り・ゴミ撤去

5日目 床材仕上げ・養生撤去・完工

上記の他に時間がかかる要件は、交通の便が悪い・搬入経路・材料を置けるのか・といった費用が掛かる要素が多くありますので、その点はご理解ください。

素人がDIYで床の傾きを直す場合、必要な道具や材料

上記の記事には、私たち現場の職人が使っている道具はもちろん、工事に必要な材料まで記載しているのでどうしても費用的に床のリフォームをするのがきついので自分で内装リフォーム工事をします!という方は上記の記事を見てみると参考になると思います。

床が傾いている状況で放っておくと、自律神経が乱れて健康に影響を与える

実際に家の傾きによって、健康被害に遭っている方は多く、具体的には、めまい・身体がだるい、疲れが取れない、眩暈や吐き気が続くといった症状も多いようです。

人の身体や神経というものは繊細なものが多いため家の少しの傾きでも健康の被害に会う方もいます。

そのため原因不明のダルさなどはお家と関係している場合も多いのです。

僕みたいに鈍感で何もわからないような人間であればいいのですが、傾いた家というのは家に入った瞬間に何か違和感を感じます。

よくビー玉を転がしているのを見ますが、本当に転がりますしどこか違和感があると言ったのが業者の本音です。

おそらくですが、木材が傷んで床が傾いているのか、または基礎からの地盤沈下の2択が多いケースだと考えられます。

実際の内装床リフォーム施工記事 大阪府堺市

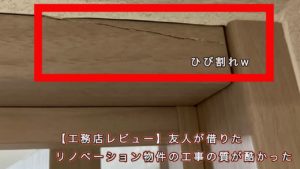

この記事は実際のリフォーム工事の記事であり、リフォームした際にひどい手抜き工事があったマンションの話です。

築年数で言うと40年前後の大阪府の堺市にあるマンションなのですが見た目は普通で、某大手企業が工事した家ですが、工事内容は杜撰なものが多かったため、僕たちは見過ごすことはできないので、工事に非常に手間がかかりました。

参考までにどのような工事で床をリフォームするのか?という参考になるのでみて下さい。

締め:家の傾きを見るには水平器がおすすめ

家の傾きを見るのによくビー玉を使うのをみますが、個人的には建築でよく使われる水平器が簡単に家の床の傾きを見るのに便利だと思います。

どんな材料を使っているかというと、リンクを貼っておきますので参考までに使ってみてください、

真ん中に空気の塊があり、どちらに傾いているかで水平かどうか見ることができ、安物の水平器の金額は1000円前後で金額的にも大きいものではないのですが、小さいやつは水平がきちんと出ない可能性があるので、せめて400mmくらいのサイズのものを選んでください。

それでは、皆様が少しでも素敵な時間をお家で過ごせるよう願っております。

質問や相談等があれば、記事を読んでくれた方に費用等はいただいておりませんので、気軽にご連絡ください。

それでは時間を大切に良い一日を。

土井工務店 代表 土井健史