こんにちは土井(@takeshidoi73)です。

隣の家と壁一枚で繋がっている、屋根がつながっているお家のことを連棟物件(テラスハウス)と不動産業界では言います。

昭和時代や大正時代に建てられたようなお家に多く、隣の家と壁が2枚だけあって、中が空洞になって繋がっています。

そのため、屋根は繋がっているので棟が板金や瓦である場合がほとんどです。

また、中古テラスのような家を切り離す際はリフォームする際には隣人の許可がいる場合が必要で、特に屋根や側面の壁をリフォームする場合は、基本的に許可や書面での同意を取って契約書を作ります。

例外を強いていうならば、個人間のお家の切り離しなどの場合は口頭で行う場合もあるようです。

最近では、スーモやathomeで中古テラスという表示の記載で安く販売されているのが特徴で、お家の中をリノベーションしている物件をよく見ます!

余談ですが、個人投資家などは購入金額が安いと言った理由から隣の家と壁が繋がっていても自分が住むわけでは無いので、購入する方もいます。

連棟物件を一軒家にするためには、下記の書類を契約書で交わすが必要性があります。

- 境界標の設置

- 連棟切り離し同意書の取得

境界線の設置や連棟切り離し同意書の取得は、隣地と交渉すべきことが多く大ごとになるので、基本的には業者を挟んでスムーズに行ってもらうのが通例ですが、個人間でする人も増えています。

しかし、結論からいうと僕は境界線の測量や特定は個人間ですることを推奨しません。

土地家屋調査士や測量士などの有資格者に依頼してください

なぜならば、将来的に問題になりにくく双方が納得するからです。

今回の記事は将来的に、連棟物件(テラスハウス)の切り離しを考えている人、相続で連棟の家が手に入るが売却しようとしている人などに役立つ記事となりますので、どうぞご覧ください。

連棟(中古テラス)のお家は境界線を個人間で設置できるのか?

結論から言うと、個人間で境界線の設置は目印やポイントの石で可能。

ですが、僕の考えは序盤に述べた通りで、土地家屋調査士または測量士に依頼することを推奨しており、手順は下記の通り。

- 基本的に民地の境界線は所有者同士で決めない

- 土地家屋調査士または測量士に公平に測量してもらうこと

- 土地権利書の同意、双方立ち会いのもと測量で境界から面積求積

ちなみに連棟物件の切り離しリフォームをする前に必要なことは、隣地と境界線を決めることですから!

この際に依頼する必要がある”土地家屋調査士”、隣地との境界線の測量をたいていの場合は、お客さんは工事業者に紹介を依頼する場合が多いんですよ。

※紹介手数料は発生する

そのため、連棟のお家をリフォームして切り離す場合は、リフォーム業者を決める。

契約をする、土地家屋調査士または測量士に依頼、土地権利書の同意、双方立ち会いのもと測量で境界から面積求積してからその後リフォーム開始といった手順と思っていてください。

また、その際に建築確認書があれば、スムーズに進みますが連棟物件は古い建物が多いため、紛失している場合が多い。

その際は住まいの市区町村の役所の建築課に行って登録されているものを確認したり、登記所や聞き取りなどをするため、この辺りはプロに任せる方がスムーズに進みます。

連棟物件の隣地の家との切り離しにかかる費用と工事内容

連棟物件を切りはなすには、壁や屋根、境界線の柱を解体工事する必要があります。

隣人には次のどちらかの保証が必要です。

連棟切り離し後に工事するのを金銭で補償するのか、こちらの業者が壁復旧のリフォーム工事をするのか?

工事を一緒にする場合は壁材や屋根材についても隣人と打ち合わせする必要があります。

余談ですが、この際に隣人同士で別業者を入れると、工事をして問題があった後に責任問題でややこしくなったり、補償できないケースが多いため、基本的に一緒の業者で工事するケースが多いんですね。

そのため、お互いに別の業者を入れる場合は解体まで行うと言う契約を結び、その後の工事は金銭で補償といった形を推奨しています。

また、連棟(中古テラス)のリフォーム工事内容は下記の通り。

- 解体工事

- 壁下地工事と化粧面の貼付け工事

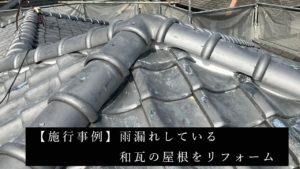

- 屋根工事(板金、漆喰、瓦)

- 人によっては境界線ギリギリに左官、フェンス、ブロック塀、目隠しの柵など

工事費用:基本的に家2件の工事費用と土地家屋調査士への依頼などがあるため、普通の工事ならば100万円は簡単に超えます。

逆に超えなかったら小さい家か、手抜き工事、もしくはその安い業者を紹介してほしいくらいですねw

また、業者選びの際には、切り離した後に耐震性が下がったなどの問題が多いので、柱をつけ足すま、壁に筋交や梁で耐震性を補強する。

こういった工事ができる業者に依頼することを推奨します。

そして、屋根の工事に関しても隣地との境界線には板金工事や雨仕舞いをする必要があり、技術仕事になるため必ず仕事のできる職人に依頼することをお勧めします。

僕の別記事ですが、屋根の手抜き工事は雨漏れにつながるので注意してください。

隣人の家を雨漏れさせたら、賠償責任があるため最悪ですし、隣地との屋根の板金工事は本当に難しいので技術がかなり必要ですか。

ちなみに雨漏れですが、雨漏れは少しずつ現れるのではなく、一気に溜まったムジが溢れ出るものが多いんですね!

イメージをするならば、溜め込んで吐き出すようなイメージなので、内装にまでシミが現れると内装工事もする必要になってくるので注意しましょう。

連棟物件を切り離して一軒家にリフォームするメリット・デメリット

連棟物件は基本的に不動産の市場では安く売買されております。

そのため親の家を相続したが連投物件のため売却を考えている人、連棟である古い家を建て直して、せっかくなら新築にしたいと言う人は建物の価値も上がるため、将来性を考えて切り離しをすることをお勧めします。

連棟物件を切り離すメリット

- 家の資産価値の上昇

- リフォームが今後しやすくなり、費用が抑えられる

- 隣人の騒音・生活音が聞こえにくくなる

- 将来的に隣地とのトラブルを気にしなくて良い

- 将来的に相続後は家を扱いやすくなる

連棟物件を切り離すデメリット

- 工事費用が高い

- 杜撰な工事業者に依頼すると失敗する

- 隣人との交渉が必要(※業者に依頼できる)

また、連棟切り離す費用がないと言う方は、基本的には連棟物件は古い建物であるためメンテナンスやリフォームはしておくことが大切です。

リフォーム39の記事を読んでいただきありがとうございました。

当サイトは”手抜き工事・悪質な訪問販売・違法建築”からお客さんを守るために、リフォームの教科書ブログになることを目指しています

工事依頼・質問・依頼・相談等があれば、気軽にお問い合わせからご連絡ください。

それでは時間を大切に良い一日を。

リフォーム39運営責任者 土井健史